裁判では証拠収集が勝敗を決める鍵である。日本では十分な証拠収集をしてから訴訟を提起するかどうかを考えるが、米国の民事訴訟では「ディスカバリー」と呼ばれる非常に強力な証拠収集手段が設けられており、訴訟提起してから証拠収集を始める。原告、被告双方の主張立証に必要な証拠をできるだけ裁判所に提出して公平な裁判を行おうという、英米法的な衡平の理念が根底にある。

裁判では証拠収集が勝敗を決める鍵である。日本では十分な証拠収集をしてから訴訟を提起するかどうかを考えるが、米国の民事訴訟では「ディスカバリー」と呼ばれる非常に強力な証拠収集手段が設けられており、訴訟提起してから証拠収集を始める。原告、被告双方の主張立証に必要な証拠をできるだけ裁判所に提出して公平な裁判を行おうという、英米法的な衡平の理念が根底にある。

日本では、訴えの提起前における照会(民事訴訟法132条の2)や弁護士会照会(弁護士法23条)(相手方製品の納品先に製品の仕様書の提出を求めるもの)など、訴訟提起前に証拠収集が試みられるが、提出の義務はなく、提出しない場合の制裁もないので、これらの手段により裁判に必要な証拠が得られることはまずない。研究集会や最新技術の展覧会などで技術者や営業マンから情報を入手するなどが日頃の地道な情報活動に頼らざるを得ない。

日本の裁判では、訴訟提起後は、文書提出命令(民事訴訟法220条、特許法105条)により、裁判所が証拠資料の提出を当事者に命じることができるが、侵害についての疎明が必要になる。被告製品の構造を可能な限り具体的に主張し、被告が被告製品を製造していることをうかがわせる周辺事実を収集して主張することが求められる。侵害行為の立証や損害額の計算に必要な資料であるかどうか、証拠資料の「必要性」を示す必要があり、ハードルが高い。きわめて高価な装置や一般消費者には販売されず、工場に納入される装置など、市場で侵害製品が入手できない場合は証拠が得られず、侵害行為の立証が難しくなってしまう。

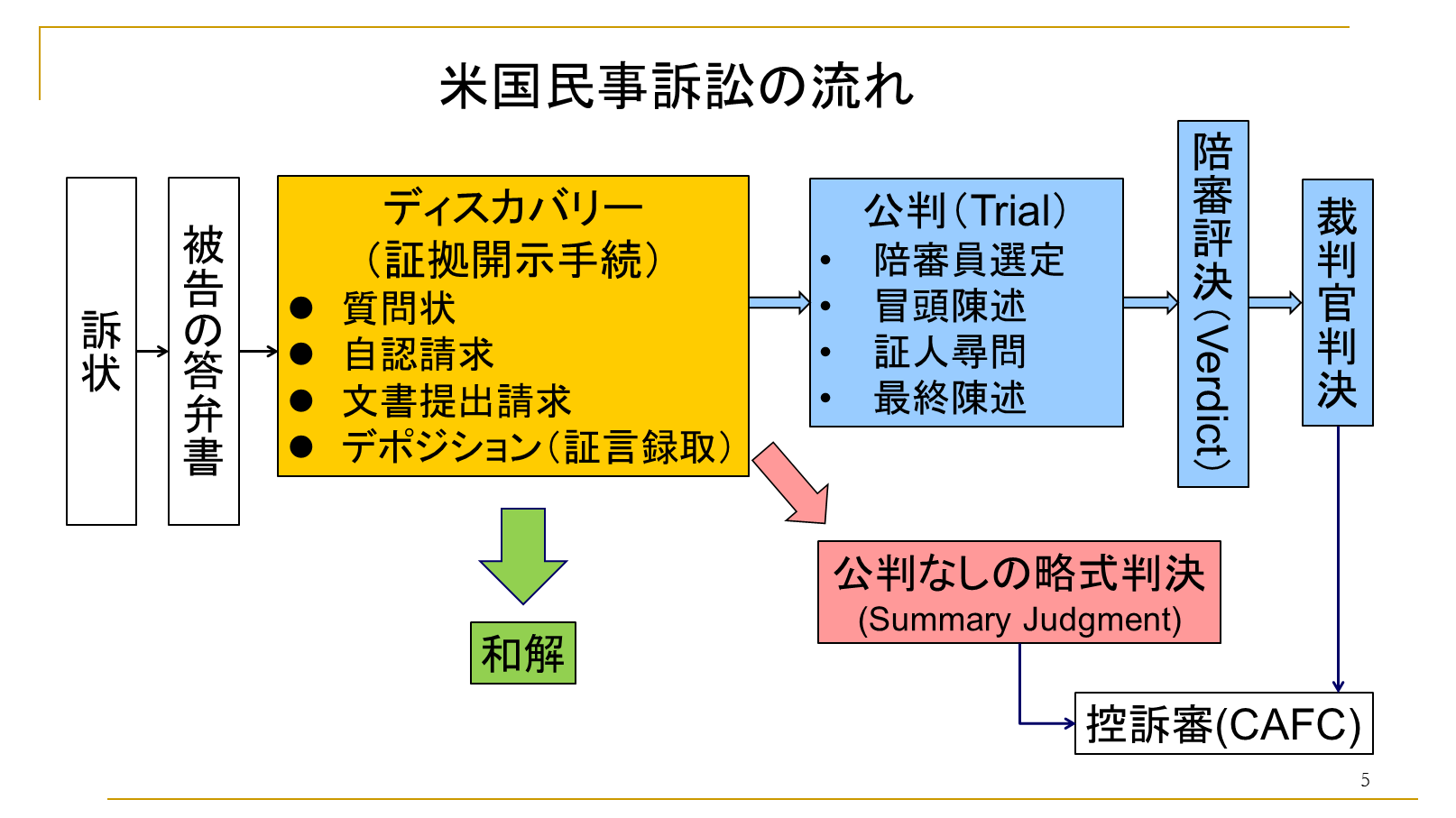

一方、アメリカの民事訴訟では「ディスカバリー」(証拠開示手続)という強力な証拠収集手段があり、相手方に証言や証拠の開示を要求することができる。民事訴訟の大半の時間はこのディスカバリーに費やされ、公判(Trial)に至ったとしても公判は集中審理方式で2週間くらいしかかからない。

訴訟提起後、ディスカバリーによって原告または被告が証拠として相手方に求められる証拠資料の範囲はきわめて広範であり、当事者の請求や抗弁に関連するものであれば、すべて対象となる。所内の議事録、電子メール、取引先とのやりとりなど。特に証拠がいずれか一方の当事者に偏って存在する場合にきわめて有効な証拠収集手段である。ディスカバリーには、次のような手続きが含まれる。

・質問状(Interrogatory): 事実関係に関し、相互に交わされる複数項目の質問リスト

・自認要求(Request for Admission): 立証を簡単にするため、基本的事実に関し、相手方の自認を求める書面

・書類提出要求(Request for Production of Document): 訴因に関するあらゆる書類,記録の提出を求める書面である。

・ディポジション(証言録取)(Deposition): 法廷外において、関係者から直接に証言を求め、正式記録を作成するための質疑応答である。

最後に挙げたディポジションは、法廷外において、関係者から直接に証言を求め、正式記録を作成するための質疑応答であり、録取された証言は、公判における証人尋問の代わりに証拠として提出ことができる。特許侵害訴訟では、発明者や会社関係者が証人として米国の司法局から呼び出されることがある。

なお、秘匿特権がある情報は、ディスカバリーの対象外となる。秘匿特権の代表的なものに次のものがある。

・弁護士・依頼者間の秘匿特権(Attorney Client Privilege)

・訴訟準備資料の秘匿特権(Work Product Doctrine)

米国の訴訟弁護士はディスカバリを使って相手方から収集した膨大な証拠資料(トラック1台分)の中から自分たちの主張に有利になる証拠を見つけるため、日夜格闘する。よってディスカバリで訴訟の白黒がはっきりして和解することも多い。特に特許侵害訴訟のように解析が複雑な民事訴訟の場合、ディスカバリにかかる訴訟費用(弁護士費用)がばかにならないため、和解金を払って早期に決着した方がトータルでは費用が少なくて済むことも多い。

公判は、当事者のどちらか一方が陪審審理を申し立てた場合、陪審制で行われる。裁判官が陪審に説示を行い、立証責任、立証基準などを説明する。陪審は評議室(密室)で評議し、全員一致の評決に至ると、法定で評決を出す。評決には裁判官は関与しない点、日本の裁判員制度とは異なる。

事実審理が終わると、裁判官による判決が行なわれる。裁判官は、①陪審評決をそのまま判決として認めること、②評決無視の判決をすること、③再審理を命ずること、のどれかが可能である。

しかし、民事訴訟の多くは、公判(Trial)までいかずに、ディスカバリの後、和解しているか、重要な事実に関して争いがない場合は、当事者が裁判官に判決を求め、裁判官は事件を公判(事実審理)に付すことなく、略式判決(summary judgment)を出して終わっている。wikipediaの陪審制の「アメリカの陪審制」の統計を見ると、連邦地裁(特許法は連邦の法律なので特許権侵害は連邦地裁で争われる)の民事訴訟の1999年の新受件総数が26万件/年であるのに対して、陪審トライアル(公判)にまで進むケースは年に4000件であり、2%にも満たない(古い統計であるが現在でもその傾向は同じである)。第65回「アップル/サムスン特許訴訟の約800億円の評決は妥当か」(米国特許弁護士服部健一氏)には2005年のアメリカの特許訴訟件数2295件の内、最終的に陪審員裁判となったのは63件で全体の2.7%に過ぎないことが指摘されている。

公判は、特許技術の分からない陪審員により審理される。相手側弁護士の反対尋問に証人が応答する一挙手一投足が陪審員に見られている。相手側弁護士の誘導尋問に乗せられたり、質問に窮したりするとアウトである。法廷では10秒でも黙っているとまずいことになる。誠実でfraudがないことを陪審員にどれだけ印象づけられるかが勝負になってくる。

1985年のポラロイド対コダックのインスタントカメラの特許権侵害訴訟では、「判決は、コダックの重役が「ポラロイド特許の侵害の恐れがあるからといってコダックのインスタントカメラの開発を遅らせてはならない」と述べた会議議事録の補強的証拠を引用して、コダックの他社の特許軽視の姿勢には問題がある、と書き出していた。」という(米国特許弁護士服部健一氏の日米特許最前線第65回「アップル/サムスン特許訴訟の約800億円の評決は妥当か」参照)。すなわちコダックの重役はポラロイドの特許権を侵害していることを知っていた(故意侵害)のである。このことが裁判官および陪審員の心証形成に大きな影響を与えている。

アメリカの訴訟では、フェアネスの精神が大切である。特許が有効か無効か、特許を侵害しているか非侵害かは専門家でもわからない。しかし、当事者らに少しでもアンフェアな言動があると、裁判官にも陪審員にもわかりやすく、判断がしやすい。fraud(不公正行為)があることがわかれば、すぐに裁判に負けてしまう。服部健一弁護士は、「良きアメリカの企業市民であれ」と日本企業にも米国企業にもアドバイスしておられる。

その意味では、ディズニーランドのような会社は、子どもに夢を売っているので、クリーンで誠実なイメージがある(彼らも著作権問題では一概にはクリーンではないこともあるのだが)。

アメリカの裁判は、ディスカバリーにより双方が証拠を開示し合い、真実を追求し、その白日の下に晒された「真実」のもとで、正義にもとづいて陪審が評決を下している。一般市民が裁判に関与する陪審制度にはいろいろと問題もあるが、証拠が十分に開示された状況では、それほど偏った評決にはならないと思う。

かたや日本の裁判は、証拠が十分に開示されない中、裁判官が判決を下すため、証拠が当事者の片方に偏在している場合は、公平な判決にはならないことも多いのではないだろうか。

ピンバック: もしソニーがiPhoneを作ったとしたら… | 知的財産 法とビジネス

ピンバック: ディスカバリーにおけるカットオフデート | 知的財産 法とビジネス